Le Canada a recensé plus de 12 000 infections à la coqueluche en 2024 jusqu’à présent, soit bien plus que d’habitude. (Photo d’archives)

Photo : Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis

Écouter l’article

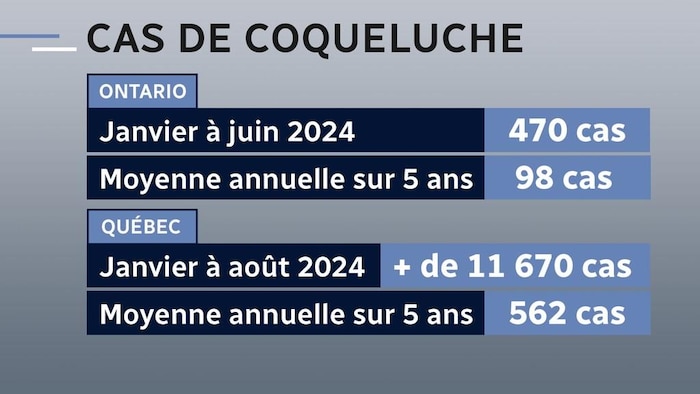

La coqueluche, aussi appelée « toux des 100 jours », continue de gagner du terrain au Canada, et particulièrement au Québec. Plus de 12 000 cas ont été recensés depuis janvier, indique l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). C’est beaucoup plus que les 500 à 4 500 infections signalées annuellement à l’échelle nationale, ajoute-t-elle en entrevue avec CBC News.

Les augmentations de cas touchent majoritairement le Québec et l’Ontario, même si plusieurs autres provinces recensent une quantité de cas plus élevée que d’habitude au cours des derniers mois.

Le nombre de cas observés au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador en 2024 dépasse les sommets enregistrés les années précédant la pandémie

, peut-on lire dans un communiqué de l’ASPC.

Les provinces du Québec et de l’Ontario sont particulièrement touchées par la hausse des cas de coqueluche.

Photo : Radio-Canada

Diverses infections bactériennes ont fait un retour en force une fois les restrictions liées à la pandémie levées. La grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) et une forme de pneumonie bactérienne ont tous réapparu par vagues plus importantes ou à des moments inhabituels, submergeant parfois les hôpitaux au Canada et ailleurs.

Une convergence de facteurs

Une tendance similaire est observée aux États-Unis et dans toute l’Europe. L’augmentation des cas à l’échelle mondiale de cette maladie causée par la bactérie Bordetella pertussis s’explique par une confluence de facteurs.

Étant donné la nature cyclique de la coqueluche, sa résurgence n’est pas surprenante, explique la Dre May ElSherif, directrice adjointe du Centre canadien de vaccinologie de Halifax. Ce qui est surprenant, c’est l’ampleur et l’échelle [de cette résurgence]

, ajoute la clinicienne-chercheuse.

L’immunité conférée par les vaccins ou par une infection antérieure à la coqueluche ne dure pas toute la vie, fait-elle également remarquer, ajoutant que l’isolement causé par la pandémie de COVID-19 a fait baisser le taux d’immunité général par exposition naturelle. La désinformation qui a circulé en ligne au sujet des vaccins a aussi augmenté la réticence face à la vaccination.

Un vaccin contre la coqueluche (Photo d’archives)

Photo : Reuters / Lucy Nicholson

Or, il faut préciser que les programmes habituels de vaccination ont été gravement perturbés, ce qui a nécessité des années de rattrapage.

À titre d’exemple, à l’échelle mondiale, le taux de vaccination pour le vaccin dcaT contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, administré en trois doses, est passé d’environ 86 % en 2019 à 83 % en 2020. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF, cela signifie que 22,7 millions d’enfants dans le monde n’ont pas été vaccinés.

D’où vient l’origine du nom coqueluche

?

Après une quinte de toux (épisode de toux prolongée et incontrôlable), la personne infectée peut, en inspirant, émettre un bruit rappelant le chant du coq. C’est la raison pour laquelle le nom de coqueluche

a été donné à cette maladie. Cette toux devient plus forte et plus fréquente au bout de 7 à 14 jours.

Il peut également arriver que la personne ait une respiration sifflante ou cesse de respirer pendant quelques instants.

Une infection cyclique

La coqueluche tend à se propager davantage certaines années que d’autres. Il n’est pas rare d’avoir des épidémies localisées de coqueluche, note la Dre Anna Banerji, spécialiste en infectiologie pédiatrique.

L’évolution rapide de certains agents pathogènes et des schémas d’immunité au sein de la population expliquent, entre autres, la tendance de la coqueluche à augmenter et à diminuer sur des cycles de trois à cinq ans, explique le Dr Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses et chercheur au Centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins de Baltimore.

Ce dernier souligne que les personnes à risque fournissent ni plus ni moins que du combustible

aux bactéries pour déclencher des épidémies.

La coqueluche est une infection bactérienne, pas un virus, et peut être traitée avec des antibiotiques. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada / Lauren Pelley

Une maladie potentiellement mortelle

La coqueluche est très contagieuse et peut entraîner de graves infections comme une pneumonie – la cause de décès la plus commune –, des lésions cérébrales, voire la mort. Selon le gouvernement du Québec, 95 % des décès liés à cette infection surviennent chez les nouveau-nés âgés de moins de 3 mois.

Le site web de Santé Canada indique que la mortalité reste rare dans les pays industrialisés et d’autant plus chez les adultes. Néanmoins, la coqueluche touche un enfant non protégé sur mille, la cohorte la plus vulnérable au pays.

La vaccination au cours de la grossesse et celle prévue à 2, 4 et 12 mois sont le meilleur moyen de protéger les tout-petits contre la coqueluche, rappelle le gouvernement du Québec.

La plus grande vulnérabilité des jeunes enfants s’explique notamment par le fait que ces derniers n’ont pas encore reçu de protection contre cette infection respiratoire, précise le Dr Jesse Papenburg, clinicien-chercheur à l’Hôpital de Montréal pour enfants et pour l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

Chez les adultes, même si les symptômes sont habituellement légers, certaines personnes se cassent des côtes en toussant très violemment.

La « toux des 100 jours » sévit tout particulièrement dans les pays en développement, où surviennent 95 % des cas de coqueluche dans le monde, selon les estimations de l’OMS.

Adaptation du reportage de Lauren Pelley (Nouvelle fenêtre) de CBC News

SOURCE: Le b.a.-ba de la coqueluche, l’infection respiratoire qui s’abat sur le Canada | Radio-Canada